和光市歯医者・矯正歯科|和光市デンタルオフィス

コラム・ブログ

COLUMN・BLOG

子どもの歯並びはどうして悪くなるの?原因を知ろう

お子さんの歯並びについて「このままで大丈夫かな?」と気になったことはありませんか?

歯並びは見た目の印象だけでなく、しっかり噛めるかどうか、発音のしやすさ、さらには将来のむし歯や歯周病のリスクにも関係しています。

実は、歯並びが悪くなる原因は「遺伝」だけではありません。日常のちょっとした癖や生活習慣が影響していることも多いのです。

この記事では、子どもの歯並びが悪くなってしまう主な原因について、歯科の専門的な視点からわかりやすくお伝えします。

歯並びが悪くなる主な原因

子どもの歯並びが乱れてしまう理由は一つではありません。大きく分けると「生まれつきの要因」と「日常生活の要因」の両方が関わっています。ここでは代表的な原因を詳しくご説明します。

遺伝的な要因

子どもの歯並びを考えるときに、まず大きな影響を与えるのが「遺伝的な要因」です。顎の大きさや形、歯そのものの大きさ・本数・形態などは、生まれつきの要素として親御さんから受け継がれることが多いのです。

例えば、顎が小さいのに歯が大きい場合、歯が並ぶスペースが足りなくなり、重なり合ったりねじれたりして「叢生(そうせい)」と呼ばれるガタガタの歯並びにつながります。逆に、顎が大きく歯が小さい場合には、歯と歯の間にすき間ができやすく、「空隙歯列(くうげきしれつ)」と呼ばれるすきっ歯になることがあります。

また、上下の顎の成長バランスも遺伝的に左右されます。上顎の骨が大きく前方に成長する傾向があると「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」、いわゆる出っ歯になりやすく、逆に下顎が強く発達する傾向があると「下顎前突(かがくぜんとつ)」、受け口の原因になります。これらは見た目の問題だけでなく、噛み合わせや発音、咀嚼効率にも影響を及ぼします。

遺伝的な特徴は避けることが難しい部分ではありますが、だからといって「どうせ仕方ない」と諦めてしまう必要はありません。たとえ顎や歯の大きさに生まれつきの傾向があっても、乳歯や永久歯が生えそろう時期に適切な管理を行ったり、成長期に顎の発育をサポートする矯正治療を取り入れることで、将来の歯並びを改善・コントロールできるケースはたくさんあります。

親御さんご自身が「自分の歯並びに似ているかも」と感じたときこそ、早めに歯科医院でチェックしておくことが大切です。遺伝的な背景を理解したうえで、成長段階に合ったサポートを受けることが、お子さんの将来の健康な歯並びにつながります。

口腔習癖(お口の癖)について

歯並びを乱す大きな要因のひとつが「口腔習癖(こうくうしゅうへき)」です。これは、日常生活の中で無意識に続けているお口まわりの癖のことで、顎や歯に不自然な力がかかり続けることで歯並びや噛み合わせに影響を与えます。子どもに多く見られる代表的なものをご紹介します。

1. 指しゃぶり

小さいお子さんにとって指しゃぶりは安心材料のひとつで、2〜3歳くらいまでは自然な行動です。しかし、4歳を過ぎても習慣的に続くと、上の前歯が押し出されて前に出てしまったり、上下の前歯が噛み合わない「開咬(かいこう)」という状態になりやすくなります。これにより、発音がしにくくなる、食べ物を前歯で噛み切れないといった不具合が起こることもあります。

2. 舌癖(ぜつへき)

舌の使い方の癖も歯並びに影響します。例えば、飲み込むときに舌を前に押し出す「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」があると、前歯が少しずつ前方に動いてしまい、出っ歯や開咬の原因になります。また、発音時に舌が歯に当たる癖も歯並びに影響することがあります。舌の筋肉は思った以上に強く、繰り返し加わる小さな力が歯を動かしてしまうのです。

3. 口呼吸

鼻ではなく口で呼吸する習慣も注意が必要です。口呼吸が続くと唇の筋肉が弱まり、常に口が半開きの状態になりがちです。その結果、前歯が外側に傾いたり、顎の成長がうまくいかずに狭く小さな顎になってしまうことがあります。さらに、口呼吸は歯並びだけでなく、口の中が乾燥してむし歯や歯肉炎のリスクも高めてしまいます。

4. 頬杖やうつぶせ寝

一見、歯とは関係がなさそうですが、これらの習慣も歯並びに影響します。頬杖を長時間続けると、一方向から顎に力がかかり、顎の骨の成長がゆがんでしまうことがあります。また、うつぶせ寝や横向き寝の習慣も、片側に圧力がかかることで噛み合わせのズレにつながることがあります。

食生活や噛む習慣の影響

近年、子どもの歯並びに関わる大きな要因として注目されているのが「食生活」と「噛む習慣」です。現代の食事は柔らかいものが多く、咀嚼(そしゃく=噛むこと)の回数が減っていることが、顎の発育や歯並びに影響しているのです。

1. 顎の発達不足

しっかり噛むことは、ただ食べ物を細かくするためだけではありません。噛む刺激が顎の骨に伝わることで、顎が健全に発育していきます。ところが柔らかい食べ物ばかりを食べていると顎の骨に十分な刺激が伝わらず、顎が小さく育ってしまうことがあります。その結果、永久歯が生えるスペースが足りなくなり、歯が重なって生える「叢生(そうせい)」につながりやすくなります。

2. 噛む習慣と歯並びの関係

噛む回数が少ないと、顎の発育だけでなく、口の周りの筋肉(口輪筋や頬の筋肉、舌の筋肉)が十分に使われません。筋肉のバランスが崩れると、歯にかかる力のバランスも乱れ、歯が内側や外側に傾いてしまうことがあります。噛むことは「歯並びを支える筋肉のトレーニング」でもあるのです。

3. 唾液の分泌とむし歯予防

噛む回数が増えると唾液の分泌も活発になります。唾液にはむし歯を防ぐ働きや、食べかすや細菌を洗い流す作用があります。よく噛む習慣は歯並びのためだけでなく、むし歯予防にも大きな効果があるのです。

4. 食材の選び方の工夫

歯並びを守るためには、噛む力を育てる食材を意識して取り入れることが大切です。例えば、にんじんやきゅうりなどの生野菜、りんごなどの果物、干し芋やスルメといった少し噛みごたえのある食品は、顎をしっかり使う練習になります。また、ご飯をしっかり噛むことも立派なトレーニングになります。

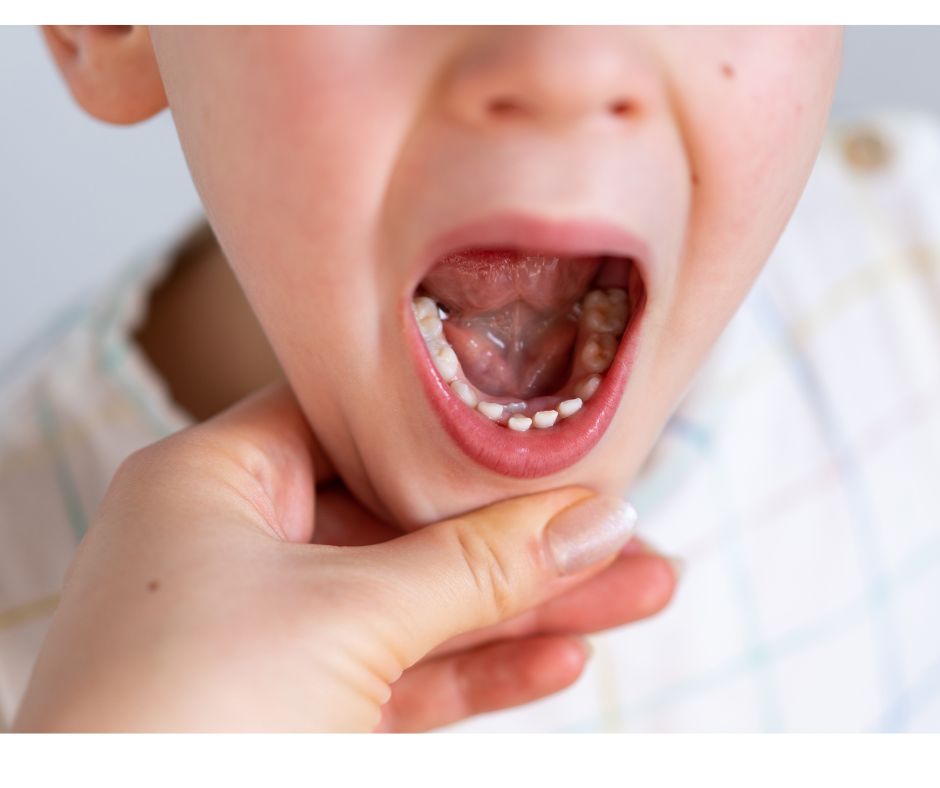

乳歯のむし歯や早期喪失

乳歯は「どうせ生え変わるから」と軽く考えられがちですが、実はその後に生えてくる永久歯の歯並びに大きく影響を与えます。乳歯には「噛む」という役割だけでなく、永久歯が正しい位置に生えてくるための“ガイド”としての役割もあるからです。もし乳歯がむし歯で早く抜けてしまったり、重度のむし歯で形が崩れてしまったりすると、隣の歯がそのすき間に傾いてきてしまいます。その結果、永久歯が本来の位置に生えるスペースが足りなくなり、歯並びの乱れや叢生(歯が重なり合う状態)につながってしまうのです。

また、乳歯のむし歯は痛みや炎症を引き起こすだけでなく、咀嚼機能の低下を招き、しっかり噛めないことから顎の発達にも悪影響を及ぼすことがあります。つまり乳歯の健康は、一時的なものではなく、将来の永久歯の歯並びやかみ合わせを守るためにとても重要な役割を果たしているのです。

チェックしてほしいポイント(ご家庭で気づけるサイン)

歯並びやかみ合わせの問題は、歯科医院での検診だけでなく、ご家庭でも日常の中で気づけるサインがあります。特にお子さんの口元を観察して「少し気になるな」と思ったときに早めに相談することで、将来的な大きなトラブルを予防できることもあります。

前歯が噛み合わない(開咬)

通常、口を閉じて上下の歯を噛みしめたときには、前歯もしっかりと噛み合います。しかし、上下の前歯の間にすき間が空いてしまい、噛んでも前歯同士が触れない状態を「開咬(かいこう)」と呼びます。開咬があると、食べ物を前歯で噛み切るのが難しくなり、咀嚼の効率が悪くなるだけでなく、発音が不明瞭になってしまうこともあります。

原因のひとつには、指しゃぶりや舌を前に押し出す癖(舌突出癖)が挙げられます。これらの習慣が長く続くと、前歯に外から力が加わり、上下の歯が噛み合わなくなってしまうのです。また、遺伝的な顎の形や、口呼吸の影響が関係している場合もあります。開咬は自然に改善することもありますが、成長とともに定着してしまうことも多いため、早めのチェックと対応が大切です。

上下の前歯の重なりが大きすぎる(過蓋咬合=ディープバイト)

上下の前歯は、噛み合わせたときに適度に重なり合うことで、食べ物を効率よく噛む役割を果たしています。しかし、上の前歯が下の前歯を必要以上に覆い隠してしまう状態を「過蓋咬合(かがいこうごう)」、英語ではディープバイトと呼びます。軽度の場合はほとんど目立たないこともありますが、重度になると下の前歯がほとんど見えなくなることもあり、咀嚼や発音、さらには歯ぐきや口腔粘膜への影響も出てきます。

過蓋咬合の原因には、乳歯と永久歯の生え方のバランスが崩れていることや、上下の顎の成長バランスの不均衡が関係しています。例えば、上顎が成長しすぎて前方に突出している場合や、下顎の成長が不十分な場合に過蓋咬合になりやすいです。また、指しゃぶりや唇を噛む癖、夜間の歯ぎしりや強い咬みしめも、前歯の重なりを強める要因となります。

ご家庭での観察ポイントとしては、自然に口を閉じたときに下の前歯がほとんど見えない場合や、噛むときに下の前歯でうまく食べ物を噛み切れない場合に注意が必要です。また、下の前歯が上の前歯の裏側の歯ぐきを傷つけていないか、歯ぐきに炎症や赤みが出ていないかも確認するとよいでしょう。

過蓋咬合は、成長期であれば顎や歯列の発達を利用した早期介入で改善が見込めることがあります。例えば、咬合を調整するためのプレートや矯正装置を使用し、上下の歯のバランスを整える治療が行われます。家庭でできる予防としては、指しゃぶりや唇を噛む癖を早めにやめさせる工夫や、日常的に歯ぎしりや咬みしめを観察することが大切です。

下顎が前に出ている(反対咬合・受け口/アンダーバイト)

上下の歯を自然に噛み合わせたときに、下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態を「反対咬合(はんたいこうごう)」または「受け口(アンダーバイト)」と呼びます。この状態は見た目でもわかりやすく、横顔の印象にも影響することがあります。受け口は単なる見た目の問題にとどまらず、噛み合わせの機能や発音、咀嚼の効率にも影響を与えることがあります。

原因として最も多いのは骨格的な要因で、下顎の成長が上顎よりも強く出る場合や、上顎の成長が不十分な場合に起こります。遺伝的な要素が強く働くことが多く、親御さんや兄弟姉妹に受け口がある場合は、子どもも同じ傾向を示すことがあります。また、乳歯の早期脱落や舌の癖(舌を前に押し出す舌突出癖)、口呼吸などの習慣が組み合わさることで、受け口が強くなることもあります。

ご家庭での観察ポイントとしては、上下の歯を自然に噛み合わせたときに下の前歯が上の前歯より前に出ているか、横から見たときにあごが突出して見えるかをチェックします。さらに、発音で「さ行」「た行」が不明瞭になる、食べ物を前歯で噛み切りにくい、といった日常生活での小さなサインにも注意すると良いでしょう。

受け口は成長期であれば、顎の成長や歯列の発育を利用して比較的早期に改善できることがあります。たとえば、上顎の前方への成長を促す装置や、下顎の成長を調整する装置を使用することで、将来的な矯正治療の負担を減らせる場合があります。家庭では、口呼吸や舌の癖に気を配り、気になる場合は早めに歯科で相談することが大切です。

いつも口が開いている(口呼吸の可能性)

普段からお子さんの口がぽかんと開いている場合、口呼吸が習慣になっている可能性があります。口呼吸は単なる癖のように見えることもありますが、長期間続くと歯並びや顎の成長、さらには全身の健康にも影響を及ぼすことがあります。

口呼吸になる主な原因としては、鼻の通りが悪いことが多く見られます。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、鼻中隔の偏位、扁桃腺やアデノイドの肥大などが背景にある場合、鼻から十分に空気を吸うことが難しくなり、自然と口で呼吸するようになります。また、口の周りや舌の筋肉のバランスが弱い場合も、口が開きやすくなります。

家庭で気づくポイントとしては、日中に口が常に開いている、写真を撮ると口がぽかんと開いている、いびきをかく、寝起きに口が乾いている、唇が荒れている、集中力が低下しているように見える、といったサインが挙げられます。また、舌の位置が低く、下あごに落ちている状態が続くこともあります。これらは歯並びや咀嚼の発達に影響を与え、前歯の突出や開咬、上下顎のバランスの乱れにつながることがあります。

口呼吸の改善には、原因に応じた対応が必要です。鼻づまりがある場合は耳鼻科で評価を受けることが大切です。その上で歯科では、口の周りや舌の筋肉を正しく使う「口腔筋機能療法(MFT)」や、歯列拡大装置などによって、顎や歯列の発達をサポートすることができます。家庭では、日常的に鼻で呼吸する習慣を促したり、食事でしっかり噛む習慣をつけることが、口呼吸の改善につながります。

まとめ

子どもの歯並びを守るためには、まず「なぜ歯並びが乱れるのか」を知ることが大切です。遺伝や顎の発育、口腔習癖、食生活や噛む習慣、乳歯のむし歯や早期喪失など、さまざまな要因が重なって歯並びに影響を与えます。これらの原因を理解することで、日常生活の中で早めに気づき、適切に対応することができるようになります。

今回ご紹介した内容は、家庭での観察や習慣の見直しのヒントにもつながります。次回の記事では、今日ご紹介した原因を踏まえて「家庭でできる具体的な工夫」と「歯科でのサポート方法」について詳しくご紹介します。正しい知識と実践で、お子さんの歯並びをしっかり守っていきましょう。

カテゴリ

- 虫歯 (53)

- 歯周病 (38)

- 小児歯科 (17)

- 矯正歯科 (30)

- 口腔外科 (12)

- 親知らず (5)

- 顎関節症 (9)

- 噛み合わせ異常 (20)

- マイクロエンド (5)

- セラミック (28)

- インプラント (19)

- 小児矯正 (19)

- マウスピース矯正 (40)

- ワイヤー矯正 (29)

- 部分矯正 (22)

- ホワイトニング (31)

- デンタルエステ (42)

- デンタルIQ (119)

- スタッフブログ (116)

アーカイブ

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (5)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (5)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (5)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (5)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (5)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (5)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (6)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (5)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (12)

- 2021年8月 (1)