和光市歯医者・矯正歯科|和光市デンタルオフィス

コラム・ブログ

COLUMN・BLOG

歯茎が腫れたときの正しい対処法と予防法 ―“とりあえず冷やす・うがいする”の前に知ってほしいこと―part2

前回の記事では、「歯周病が原因で歯茎が腫れてしまったときの対処法」までお話ししました。

歯周病は、日々のケアやメンテナンスの積み重ねがとても大切でしたよね。

でも、実は歯茎が腫れる原因はそれだけではありません。

次に多いのが「親知らず(智歯)」による炎症です。

「奥の歯ぐきがズキズキする」「口が開けにくい」「なんだか顎の下まで腫れてきた気がする…」

そんな症状がある方は、まさに要注意⚠️

今回は、そんな親知らずが原因で歯茎が腫れている場合の正しい治療法から

専門的な部分も交えながら、できるだけわかりやすくお話ししていきますね。

他の原因も一緒にお話します!

親知らずが原因で腫れている場合(智歯周囲炎)

親知らずのまわりが腫れる主な原因は、

「歯がまっすぐ生えていない」もしくは「完全に出ていない」ことにあります。

特に、歯の一部だけが顔を出している“半埋伏”タイプの親知らずは、

歯と歯ぐきの間に“細菌の温床”ができやすいんです。

そのすき間に食べかすや細菌が入り込み、

歯ブラシが届かないまま炎症が広がる・・・

これが智歯周囲炎と呼ばれる状態です。

🔥症状の進み方

初期のうちは「なんとなく腫れてるかも?」という違和感程度。

でも、炎症が進むと歯ぐきがパンパンに腫れ、

顎や頬まで痛みが広がってしまうこともあります。

さらに、炎症が深くまで及ぶとリンパが腫れたり、

口が開きにくくなったり、発熱を伴うケースも。

ここまで来ると、もう自然には治らない状態です。

🦷歯科医院での治療

和光市デンタルオフィスでは、まず炎症の原因と範囲をしっかり見極めることから始めます。

レントゲン撮影を行い、

「親知らずの角度」「周囲の骨や神経との位置関係」を丁寧に確認。

炎症があまりにも強い場合は、

必要であれば膿を外に出して炎症を抑える処置を行います。

歯ぐきに小さく切開を加えて膿を排出し、

内部を洗浄して細菌の数を減らすことで、

腫れや痛みをできるだけ早く落ち着かせます。

その後、抗生物質や痛み止めを使いながら経過を見て、

炎症が完全に引いたタイミングで、

親知らずを抜くかどうかを慎重に判断します。

💡「抜いたほうがいい」ケースとは?

・何度も同じ場所が腫れる

・歯ブラシが届かず、常に汚れがたまりやすい

・手前の歯(第二大臼歯)を押して虫歯や歯周病のリスクを高めている

こういった場合は、抜歯をおすすめすることが多いです。

特に、親知らずが横向きや斜めに生えていると、

手前の歯を圧迫してトラブルを繰り返す可能性があります。

和光市デンタルオフィスでは、難しい角度の親知らずでも

歯科用CTを用いた正確な診断と安全な抜歯を行っています。

必要があれば口腔外科担当医や専門施設と連携し、

患者さんの不安や痛みを最小限に抑えた治療を心がけています。

🌿炎症が落ち着いた後のケア

親知らずの腫れが引くと、もう治ったと思いがちですが、実は再発しやすいんです。原因が解決していないと、何度も腫れてしまうことがあります。

腫れが引いた後も、歯磨きの方法や、歯ブラシ以外の清掃道具、例えばタフトブラシやフロスなどの使い方を見直して、普段から口の中を清潔に保つことが大切です。もちろん、定期的なメンテナンスを受けて、また炎症が起きていないか確認してもらうことも忘れないようにしましょう。

詰め物・被せ物の不適合が原因で歯茎が腫れる場合

詰め物やかぶせ物が歯茎の腫れの原因になっていることもあるんです。

詰め物や被せ物は、時間が経つと少しずつズレたり浮いたりすることがあります。特に古い金属の被せ物や、長年使っている詰め物だと、歯と素材の間にちょっとした隙間ができて、そこに細菌が入り込んで炎症を起こすことが多いんです。

あと、被せ物の縁が歯茎の中に深く入りすぎていたり、少し浮いていたりすると、歯ブラシで落としきれない汚れが溜まりやすくなります。そのせいで、歯茎がいつも赤く腫れていたり、出血しやすくなったりするんですね。

それから、噛み合わせが強すぎたり、被せ物の高さが合っていなかったりすると、歯茎の炎症が悪化することがあります。噛むたびにその歯にすごく力がかかると、歯周組織に負担がかかって、腫れや痛みが何度も起こることがあるんです。

歯科医院での治療

まずは原因をしっかりと見極めることが大切です。

歯科医院では、被せ物や詰め物と歯の適合状態を確認し、隙間がある場合は除去・再製作を行います。適合の良い修復物にやり替えることで、細菌の侵入を防ぎ、炎症の再発リスクを大幅に下げることができます。

また、歯茎がすでに腫れている場合は、歯周ポケット内の洗浄や歯石除去、抗炎症処置などを併行して行い、歯茎の状態を整えてから修復物を作り直すのが一般的です。

特に歯茎が深くまで炎症を起こしているケースでは、必要であればレーザー治療や外科的なクリーニングが必要になることもあります。

「見た目はきれいだけど中で炎症が続いている」ケースも多いため、見た目だけで安心せず、違和感や腫れを感じたら早めに相談することが重要です。

自分でできる対処

応急的には、刺激の少ないやわらかい歯ブラシで汚れを優しく落とし、患部を清潔に保つことが第一。

痛みがある場合は、冷たいタオルを頬の上から当てて冷やす程度にとどめ、強いうがい薬の使用や自己判断での市販薬の多用は避けましょう。

また、被せ物の周囲に食べ物が詰まりやすい場合は、歯間ブラシやフロスの使用も有効です。ただし、強くこすりすぎると歯茎を傷つけてしまうため、「軽く沿わせるように」を意識するのがポイントです。

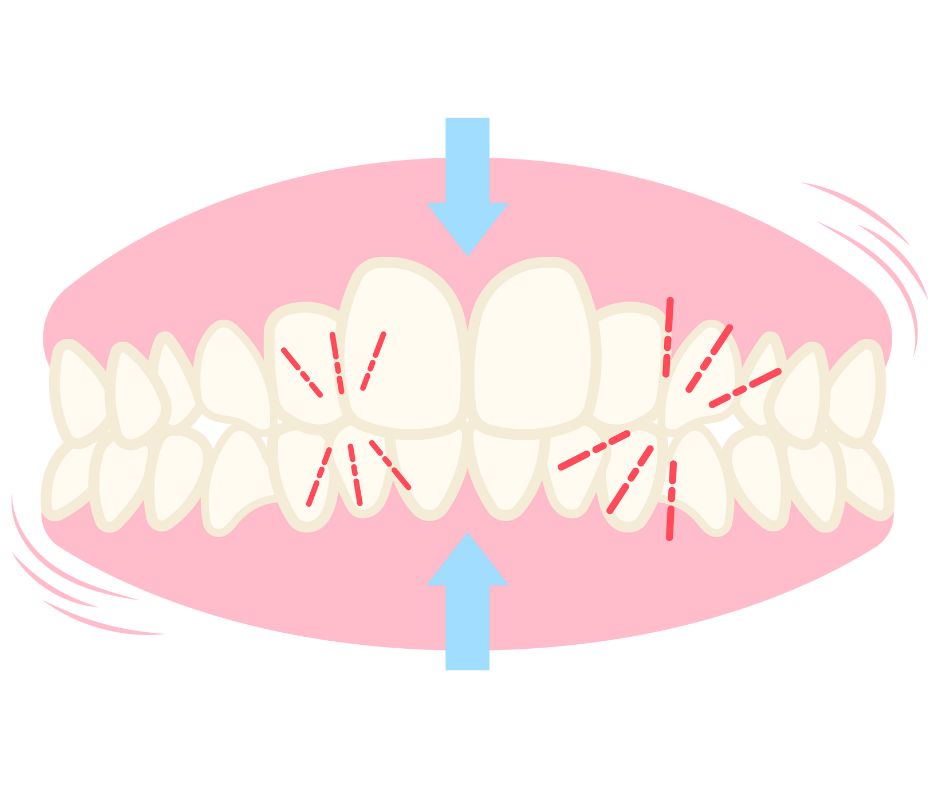

噛み合わせや歯ぎしりが原因で歯茎が腫れる場合

歯茎の腫れというと「汚れが溜まって炎症を起こすもの」と思いがちですが、

実は“噛み合わせ”や“歯ぎしり”といった力の問題が原因になっているケースも少なくありません。

歯や歯茎は、普段から噛む力のバランスの中で保たれています。

しかし、ある一部の歯にだけ強い力がかかっていたり、夜間の歯ぎしりや食いしばりで過剰な負担が続いたりすると、歯の根元やその周囲の組織にダメージが蓄積していきます。

この“力のダメージ”は、細菌感染がなくても歯茎の腫れや痛みを引き起こすことがあるのです。

特に、

朝起きたときに顎がだるい

一部の歯だけ浮いたような感覚がある

同じ場所ばかりが腫れる・痛む

といった症状がある場合は、噛み合わせや歯ぎしりの影響を疑った方がよいでしょう。

なぜ力で歯茎が腫れるのか

歯は、歯根膜というクッションのような組織を介して骨に支えられています。

過度な力がかかるとこの歯根膜が炎症を起こし、周囲の血流が悪化します。

その結果、歯茎に充血・浮腫が生じ、見た目にも腫れたように見えるのです。

さらに、力によって歯周ポケットが深くなったり、歯の動揺が生じたりすると、そこに細菌が入り込みやすくなり、二次的に歯周病を悪化させることもあります。

つまり、「力の問題」は歯茎の健康を支える隠れたリスク要因とも言えるのです。

歯科医院での治療

まずは、噛み合わせのバランスを確認します。

特定の歯だけに強い圧がかかっている場合は、咬合調整によって高さを微調整し、力の分散を図ります。

夜間の歯ぎしりや食いしばりがある場合には、ナイトガードの使用が有効です。

寝ている間に歯や歯茎へかかる力をやわらげ、炎症や痛みの再発を防ぐことができます。

また、歯周組織がすでに炎症を起こしている場合は、歯石除去や洗浄、消炎処置などの基本治療を併行しながら、噛み合わせの改善を進めていきます。

力のコントロールと歯周環境の改善、どちらも欠かせないアプローチです。

自分でできる対策

・日中、無意識に歯を食いしばっていないか意識する

・就寝前に深呼吸やストレッチをして筋肉の緊張を緩める

・硬い食べ物を片側だけで噛まない

といった“セルフケア”も、症状の軽減に役立ちます。

また、歯ぎしりの原因はストレスや姿勢が関係している場合もあるため、

リラックス習慣を取り入れたり、枕や寝る姿勢を見直したりするのも効果的です。

本日はここまで!次回もお楽しみに!

カテゴリ

- 虫歯 (53)

- 歯周病 (38)

- 小児歯科 (17)

- 矯正歯科 (30)

- 口腔外科 (12)

- 親知らず (5)

- 顎関節症 (9)

- 噛み合わせ異常 (20)

- マイクロエンド (5)

- セラミック (28)

- インプラント (19)

- 小児矯正 (19)

- マウスピース矯正 (40)

- ワイヤー矯正 (29)

- 部分矯正 (22)

- ホワイトニング (31)

- デンタルエステ (42)

- デンタルIQ (119)

- スタッフブログ (116)

アーカイブ

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (5)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (5)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (5)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (5)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (5)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (5)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (6)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (5)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (12)

- 2021年8月 (1)