和光市デンタルオフィス

コラム・ブログ

COLUMN・BLOG

【お悩み解決!】私、どうして虫歯になりやすいの・・・?

【意外と知らない虫歯はどうやってできる?】

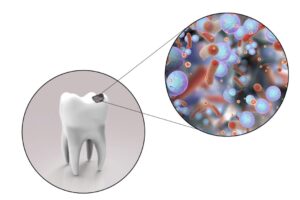

何憶個もの細菌が潜む

お口の中のには何億もの細菌がいます。

細菌は、日々の食生活の中でお口に含まれる糖分を代謝した際に、酸を出します。

その酸によって歯が溶けた状態のことを虫歯と言います。

虫歯菌は、ほとんどの人の口の中にいる細菌なので、お口の中で細菌の増殖を防ぐこと、糖分(特に佐藤)の摂取を抑え酸を作られないような習慣を身に着けることでしっかり予防することが出来ます。

初期の虫歯は痛みなどの症状はありませんが、虫歯の穴が大きくなり始めるとだんだん痛みが出てきます。

そして歯の神経にまで虫歯が大きくなると、大人でも泣くぐらい耐えがたい痛みの原因になったり、最悪全身に細菌が回ってしまうこともあります。

具体的に虫歯病原菌とは、「ミュータンス連鎖球菌」といわれる菌が代表的です。

このミュータンス連鎖球菌は、私達が日々の生活の中で摂取する食べ物や飲み物に含まれる糖分を栄養にして増殖していきます。

その際に菌が集まるとグルカンというねばねばした物質を出します。

このねばねばが歯に強固に付着して、そこにたくさんの細菌が集まって、プラーク(歯垢)と呼ばれる細菌の塊ができます。

また、この細菌たちは乳酸も生産します。

その乳酸によって、プラーク内は酸性に傾き、付着面の歯の表面のエナメル質は酸によって溶けてしまいます。

酸によってエナメル質のミネラルの成分が溶けてしまうことを脱灰といいます。

この脱灰の状態が長期間続くと、溶けたところに穴が空き、いわゆる「虫歯の穴」ができてしまいます。

ここまで虫歯が進行すると、歯を削って治療する必要があります。

歯に小さな穴ができた程度では、痛みは殆ど感じることはありません。

しかし、そのまま放置すると、さらに歯の内部の象牙質というエナメル質よりも酸に弱い組織まで穴は広がります。この段階でもとくに強い痛みを感じないことが多く、噛むと痛い、しみる程度です。

放置すると、その中にある歯の神経まで穴は広がり、細菌が侵入します。

神経に虫歯が到達すると、大人の方でも泣くぐらい強い痛みが出たり、最悪の場合神経が死んでしまい、その中で細菌が繁殖し、歯の根っこの先にまで虫歯が広がり、顎の骨にまで細菌が侵入してしまいます。顎の骨に達した虫歯は炎症を強く起こし、顔全体が大きく腫れ上がり、熱が出たり、全身疾患にも悪い影響が出ることがあります。

ここまでの話で、虫歯というのは一気に進行するわけではなく、徐々に徐々に進行していくということがお分かりいただけたと思います。

歯に穴があく前の初期段階の虫歯では、エナメル質内面のミネラルが漏洩し、アパタイト結晶の排列が崩れたような状態になります。

本来、エナメル質は透明感のある白色をしていますが、脱灰の影響で結晶の排列が崩れると、透明感はなくなり、濁ったような淡白な白い色に見えます。

このような状態を、初期虫歯・白濁・C0などといいます。

この段階の虫歯は、歯を削ることなく、崩れた結晶の部分のミネラルを再度取り入れることで、「再石灰化」が起こり、元の状態に戻すことも可能です。

【どこが虫歯になりやすい?】

なぜ虫歯になりやすい?

虫歯の好発部位とは、プラークが付着しやすいところ、除去しにくいところです。

特に若年層では、奥歯の溝、歯茎の際、そして歯と歯の間が特に虫歯になりやすい部位と言われています。

成人や高齢者では、一度虫歯の治療をして被せ物をしたところが劣化し、そこから細菌が侵入し、再度虫歯になってしまうことが多いと言われています。

これは二次う虫歯と言います。さらに年齢とともに歯茎が下がってきて、歯の根っこが出てくるとエナメル質よりも酸に弱い象牙質が露出するので、ここから虫歯になってしまうこともあります。

二次虫歯や歯の根っこの虫歯は、特に見つかりにくく進行しやすいです。また多くの場合、かなり進行するまで痛みなどの症状も起こりにくいです。

なので、定期検診でこまめにチェックすることが大切です。

【どんな人が虫歯になりやすい?】

ほとんどの人の口腔内には虫歯菌が潜んでいます。

この虫歯菌が増殖しやすく、活発化しやすい人は、歯磨き習慣と食習慣に原因があると考えられます。。

例えば、歯磨きの回数が少なかったり、歯並びが悪かったりしてプラークをしっかり除去できていない人、頻繁におやつなどの間食を取る人です。

つまり、プラークが付着したままだと、細菌はどんどん増殖し、細菌が出す酸によって歯が溶ける時間が長くなってしまいます。

また、唾液の量が少ない人も虫歯のリスクが高まります。

唾液は、口腔内の汚れを落とす自浄作用や、酸性に傾いた口腔内を中性に戻してくれるような、とても重要な役割を果たしています。初期の虫歯は、唾液中のミネラル(カルシウムやリン)を歯に取り込むことによって、再石灰化が起こります。このように唾液は、細菌や酸の影響を軽減させ、歯の再石灰化を促進するという役割もあるので、虫歯の進行と大きく関わっています。

【虫歯の予防方法】

《歯磨き》

しっかり歯磨きでプラークを落とすということは、虫歯菌を減らすということでもあります。プラークはバイオフィルムというネバネバした細菌膜によって歯に強固に付着しています。

この付着力は排水溝のヌメヌメと同じで強固にこびりついているため、うがいでは取り除くことは出来ません。

よって歯ブラシでしっかり除去する必要があります。フッ素の塗布が虫歯予防では有名ですが、やはり歯ブラシによるプラークの除去以上に有効な予防方法はありません。

みんなで歯磨き

①磨き方

歯磨きで最も重要なのは、歯と歯茎の際に付着したプラークを除去することです。

なので歯ブラシは、歯の根元に直角にあてて、歯茎をマッサージするような感覚で磨きます。

ブラッシング圧は優しく、小刻みに動かします。磨き残しが無いように、左右上下の奥歯から前歯、歯の表から裏まで、磨く順番を決めていただくと良いです。

この歯磨きの方法はスクラビング法といい、最も効率的にプラークを除去できるみがき方です。

特に難しい動作もなく、誰でもプラークを除去できる磨き方ですが、歯と歯の間のプラークは除去することはできません。

なので、歯と歯の間には、デンタルフロスや歯間ブラシでのお掃除が必須です。

歯ブラシだけでは60%しか汚れが取れないと言われており残りの40%の歯と歯の間の汚れをいかに除去できるかで虫歯予防の確立が大きく変わってきます。

しっかり補助用具も使ってプラークコントロールをしましょう。

②磨くタイミング

お食事をしたらすぐ歯をみがくのが基本です。

たとえ甘いものを食べていなくても、ほとんどのお食事の中には虫歯菌の餌になる糖分が含まれています。

食事をするとすぐにプラーク中の細菌が糖分で酸をつくり、脱灰が始まっていくので、「食べたらみがく」が大切です。

しかし、1日に何回も何回も歯磨きは、とても大変なので、理想は朝昼晩。最低でも朝と夜は歯を磨きましょう。

③歯みがき粉について

歯磨き粉は、プラークの除去効率を上げてくれます。

日本の歯磨き粉にはほとんどフッ化物が含まれていて、歯質を強くし、酸に負けない歯にしてくれます。

最近では1450ppmと高濃度のフッ化物が含まれている歯磨き粉が多く販売されており、歯磨き粉で歯をパックするのも有効的な予防方法の一つです。

《食習慣で気を付けること》

虫歯になりやすい食べ物

①よく噛んで食べる

前述で、唾液には自浄作用があると述べました。その唾液を多く分泌させるには、お食事の際によく噛んで食べることが大切です。

また、奥歯で食べ物を噛むときにも、噛む面の汚れや頬っぺた側の汚れを取り除いています。

なので、いつも軟らかい食べ物ばかり食べて、しっかりかむことなく食べていると、自浄作用が働かず、汚れが溜まり続けることになります。

よく噛んで食べ、できればかみごたえのあるかたいものを食べることは、虫歯予防に有効です。

②注意するべきおやつ

おやつを長時間かけてだらだら食べると、口の中はいつも虫歯菌が酸を出し続けている状態です。

時間を決めて規則正しく間食を楽しむようにしましょう。

いかがでしたか?

虫歯は防ぐことが出来る病気です。

虫歯のない歯で楽しく食事ができるようにしましょう。

カテゴリ

- 虫歯 (43)

- 歯周病 (27)

- 小児歯科 (11)

- 矯正歯科 (28)

- 口腔外科 (12)

- 親知らず (4)

- 顎関節症 (9)

- 噛み合わせ異常 (13)

- マイクロエンド (5)

- セラミック (28)

- インプラント (18)

- 小児矯正 (15)

- マウスピース矯正 (37)

- ワイヤー矯正 (28)

- 部分矯正 (22)

- ホワイトニング (28)

- デンタルエステ (37)

- デンタルIQ (110)

- スタッフブログ (105)

アーカイブ

- 2025年6月 (5)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (5)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (5)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (5)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (6)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (5)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (12)

- 2021年8月 (1)